「みんなのIDGs」のストーリーを紡ぐ:私が変われば世界も変わる

今年もやります!持続可能な未来のために“内面の成長”に目を向けよう!

2030年を目標年に取り組みが進められているSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)。

企業や自治体などの各所で取り組みが進められていますが、社会は本当に持続可能な未来にむかっているのでしょうか?

先行きが不透明で将来の予測が困難な今の社会は、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・(Ambiguity:曖昧性)が高い「VUCA」時代といわれています。

このような時代にあって私たちは、私たち自身のウェルビーイングな生き方はもちろん、未来を見据えた教育や人材育成、支援者育成、またそれらを可能にする環境づくり(場づくり・コミュニティづくり・組織づくりなど)を、どのように考えていけばよいのでしょうか?

これまでの持続可能な社会を築く努力には、一つの盲点がありました。

それは、私たち自身の「内面の成長」に目を向ける必要性です。

人類は、物質的・技術的な力を発展させる一方で、世界の複雑さに対応するために必要な「内面のスキル」を育てることが出来ていないのではないか…?

このような指摘から始まった議論は2019〜2020年に欧州を中心に展開されていき、「IDGs(Inner Development Goals:内面の成長目標)」というコンセプトが誕生しました。

本イベントは、昨年開催された国内初の大学でのIDGsイベントの続編であり、IDGsの概念とその重要性を深く理解するとともに、IDGsをキーワードに、既存の多様な活動に横ぐしを入れるようにして、さまざまな分野の実践者が共に学び合う・出会う場を目指します。

とりわけ今回は、IDGsの実践を「自分はしている」と自覚している人だけでなく、IDGsの視点で振り返ることで「すでにIDGsの価値を体現している」活動や人々を再発見し、互いにつながりを深めることを主眼に置いていきます。

引き続き、中部圏から新しい物語を続けます。

ぜひご一緒ください!

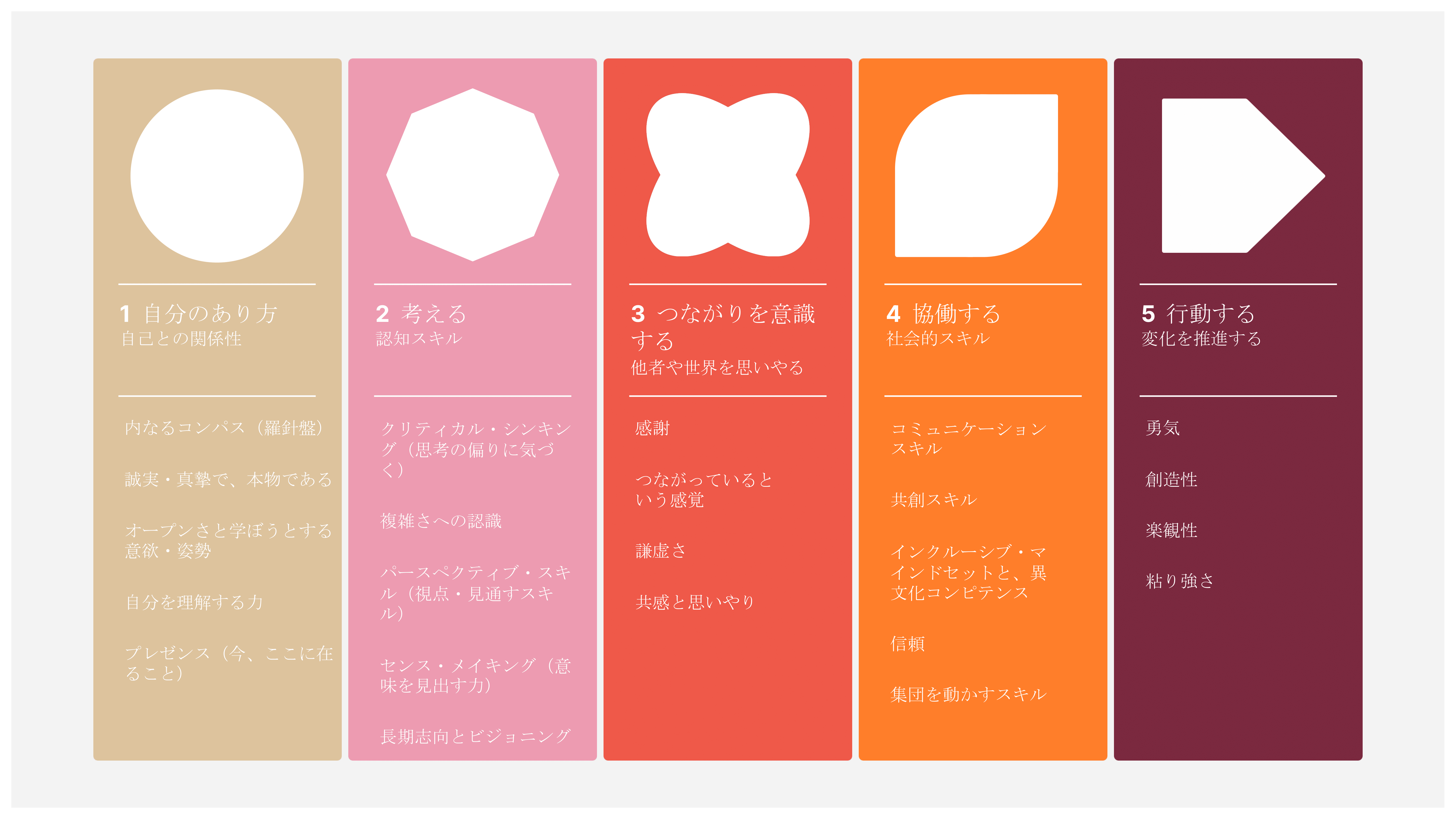

IDGsについて

個人や組織が持続可能な開発(SD)のために育てるスキルや特質の指針となるもので、現状5つのカテゴリーと23の下位項目で整理されています。

国連の2030 アジェンダやSDGsの17個の目標の達成にも対応しています。

IDGは2020年に創始された非営利でオープンソースの活動です。

スウェーデンを拠点とするいくつかの非営利団体が主導し、50以上の学術機関やその他組織が参画する「IDGイニシアチブ」が推進しています。

IDGsの開発には、心理的安全性の概念を提唱したエイミー・エドモンドソン博士、成人発達理論で知られるロバート・キーガン博士、学習する組織を提唱したMIT上級講師のピーター・センゲ、U理論の提唱者オットー・シャーマーなどもアドバイザーとして携わっています。

現在IDGsは「フェーズ3」で、世界中の人々からのヒアリングを重ね、フレームワークのさらなる拡張と統合が行われています。

IDGs公式web(英語)

https://www.innerdevelopmentgoals.org/

IDGsの紹介映像(英語)

主催:名城大学社会連携センター

共催:IDG Chubu Japan Collective Story Hub

お申し込みフォーム

イベントの特徴

- IDGs(Inner Development Goals:内面の成長目標)とは何で、なぜ持続可能な開発にとって重要なのかを知ることができます。

- IDGsが提唱するスキルセットを俯瞰し、それがどんな実践につながっているのかを知ることができます。

- 中部圏のIDGs実践者(「実はすでに実践していた」という人も含めて)とつながることができます。

こんな人におすすめ!

- 持続可能な世界・社会を創っていきたいと願う方(特に「SDGs疲れ」をしている方)

- VUCA時代の生き方をどうしていくかを考えたい方

- 共に変容しながら未来を創っていくことに関心のある方

- 未来を見据えた教育や人材育成、支援者育成、またそれらを可能にする環境づくり(場づくり・コミュニティづくり・組織づくりなど)をすることに関心のある方

- とにかく内容に「ピン!」と来ている方

共催者:IDG Chubu Japan Collective Story Hubについて

IDGsを支持するコミュニティ・組織(「Hub」と呼びます)は世界中に600近く存在し、日本には15のHubがあります。

そのうち、中部圏でのIDG普及やIDG実践コミュニティの形成を目指すのが「IDG Chubu Japan Collective Story Hub」です(2023年8月発足)。

IDGsに関する国内初の著作『IDGs:変容する組織』の共著者の鬼木さんを始め、SD推進に関心のある企業人、個人事業主が参画しています。

プレイベント「IDGsって何?」概要

日時:2025年2月15日(土)19:00-21:00

会場:オンライン開催(zoom)

参加費:無料

対象:主として社会人・大学生。どなたでも可能。

定員:50名程度

※プレイベントのみの参加も出来ますが、IDGsへの理解をより深めて頂くために、ぜひメインイベントもご参加ください!

内容:

3月1日のメインイベントを前に、IDGsについての概要や国内で活動する様々なHubの活動紹介をします。また、国内Hubのメンバーを迎え、参加者の皆さんと対話・交流します。

後半では、メインイベントの各分科会を担当するガイドから分科会の内容についてご紹介します。

メインイベント概要

日時:

2025年3月1日(土)13:00-17:00

会場:

名城大学ナゴヤドーム前キャンパス(愛知県名古屋市東区矢田南4-102-9)(アクセスはこちら)

南館1階 DS102

※交流会は社会連携ゾーンshake(西館2階)

参加費:無料

対象:主として社会人・大学生。どなたでも可能。

定員:70名程度

※メインイベントのみの参加も出来ますが、IDGsへの理解をより深めて頂くために、ぜひプレイベントもご参加ください!

タイムテーブル(予定)

13:00-13:50 オープニングセッション

- IDGsって何?

- 国内IDGs展開の状況

- IDG Chubu Japan Collective Story Hubのこれまでの取り組み

13:50-14:00 休憩・場所移動

14:00-15:30 分科会(ワークショップ)

- 分科会1:頻発する『災害』をテーマに、コレクティブストーリーを紡ぐ

- 分科会2:自分らしい生き方を探るための、死生観ダイアログ with NVC

- 分科会3:地域・組織のあるある! 〜家庭、職場、地域コミュニティで感じるジレンマにどう向き合う?~

- 分科会4:子どもと親をとりまく現場から ~IDGの視点から、ダイアログを通して考える~

15:30-15:50 休憩・場所移動

15:50-17:00 クロージングセッション(各分科会の学びのハーベスト)

- 今後のお知らせや呼びかけ

- 会場移動

17:30-19:00 交流会(希望者のみ)

※オープニングセッションのみオンライン配信をします。

各分科会の概要

分科会1:頻発する『災害』をテーマに、コレクティブストーリーを紡ぐ

近年、日本のみならず世界中で災害が頻発しています。

大きな災害が一度発生すると、貧困や地域間の格差など、もともとの社会課題の深刻化を10年早めてしまうともいわれています。この先自分の大事な土地に起こるかもしれない災害を想定したときに、個人として、企業人として、地域人として、住み続けられるまちを維持するために、何ができるでしょうか?

本分科会では、私たちのメンバーの1人が能登半島での災害ボランティアで見てきた現状をお伝えしながら、その中にある「社会システム(様々な要素が相互に影響しあう仕組み)」を皆様と紐解きます。災害ボランティアを通して見てきた実際のエピソードや人々の声、そこから感じた周囲の状況などを共有し、ボランティア中に起きた出来事や、現地で出会った人々の視点、さらにそのシステムに存在する「力」がどのように作用しているのかを探ることで、災害が顕在化させる日本の地域のリアルにふれていきます。

その上で、IDGsが教えてくれるスキルを活用しつつ、その場に集まった皆様と共に様々な声を聴き、感じ取り、考えることで、私たちが望む「コレクティブストーリー(集団としての物語)」を紡いでいきます。

日々の暮らしを守るために今できることを探り、これから起こるかもしれない災害に備えた、これからの私たちの新しいつながり方を発見し、実践していきましょう。

ガイド

○飯沼 美絵(いいぬま みえ)

東京都大田区からの委託事業として地域の協働をテーマに、防災啓発業務に従事中。単なるインフラ整備や防災訓練に留まらず、地域のつよみやよわみを見つめ、災害特性や住民特性にフィットした対策を提案、実行している。また、区の業務や災害ボランティアで培った経験や知見を元に、個人でも災害サロンを主幹中。従来の繋がりを越えた災害への向き合い方を模索し続けている。

他、一部上場IT企業で25年勤務、うち管理職8年。個人事業主としてストレングスファインダーやプロセスワークを使ったセミナー、グループコーチングを提供中。有事でも使える対話や心理のあり方を伝えている。2025年3月防災士取得予定。

○白川 陽一(しらかわ よういち)

名城大学社会連携センター 社会連携アドバイザー

南山大学大学院人間文化研究科教育ファシリテーション専攻修了。教育ファシリテーション修士。

中学校教員、社会教育施設スタッフを経て2023年4月より現職。

社会連携アドバイザーとして、大学での社会連携推進業務や学生の社会連携活動のサポートを行う。

専門はファシリテーション(組織開発)とサードプレイス。

主体的な市民自治・地域づくりをサポートする「コミュニティ・オーガナイジング」、また若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所づくりや地域づくりなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする「ユースワーカー」としての在り方を大切にしている。

○野崎 安澄(のざき あずみ)

NPO法人セブン・ジェネレーションズ代表理事/愛知アーバンパーマカルチャー発起人

新卒後リクルートマネジメントソリューションズに入社し、人事制度 設計・研修・採用コンサルティング等の営業を担当。

東日本大震災をきっかけとして、子供達に豊かな自然と地球を残し、1人1人があるが ままにイキイキと生きられる社会を実現するための活動を始める。

SDGsに取り組み市民力を高めるワークショップ・研修・オンラインコース・イベント等の企画運営、ファシリテートを行う。

分科会2:自分らしい生き方を探るための、死生観ダイアログ with NVC

よりよく生きること。自分と向き合うこと。

それをしていくために、「死生観を見つめる」ことが役に立つことがあります。普段の生活でふれることは少ないかもしれませんが、これを機に、自分の「どう生きていきたいか(どう死んでいきたいか)」を考えてみませんか。

とはいえ、ひとりで考えるのは難しいですよね。

本分科会に集まった方たちと考えていきましょう。

私たち話題提供チームは、これまで「NVC(Nonviolent Communication=非暴力コミュニケーション)」を基盤としたプロジェクトチームで活動する中で、お互いを深く知るようになりました。

「NVC」とは、IDGsのツールキットでも紹介されているアプローチの1つです。

自由で思いやりにあふれた関係を育み、お互いを豊かにし合えるよう導く「方法」であると同時に、「私たちは何のために、どう生きるのか」を問いかける「考え方」でもあります。

NVCの特徴は、言葉だけでなく内面にある感情やニーズを丁寧に扱い、それを共有しながら対話を深めていく点にあります。

私たち自身、この方法に基づく対話の「場」を重ねることで、プロジェクトの成果だけでなくメンバーの強いコミットメントにもつながっていると実感してきました。

本分科会では、私たち話題提供チームの経験を共有しながら、参加者の皆様と対話の場をつくりたいと考えています。

単にお互いの「死生観」を知ることだけではなく、自分自身をさらに理解するきっかけにしていただければ幸いです。

持続可能な社会をめざすうえでも、まずは自分の内側に目を向け、自分の感情やニーズに気づくことが大切です。ぜひ一緒に「自分を知る旅」へ出かけてみましょう!

ガイド

○鬼木 基行(おにき もとゆき)

プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株) コーポレート基盤本部 経営システム部 主査/データサイエンティスト、地域づくり団体「みんなのお勝手さん」共同代表。

全社DX推進の必要性から、「学習する組織」を用いた個人と組織の成長を実践し、近年はIDGsのフレームワーク活用を組織や地域で実践中。「IDGs変容する組織」共著者。

○和田 泰宗(わだ ひろむね)

(株)デンソー / 中部プロボノセンター

海外赴任で補習校の理事を経験したことから社会貢献、社会支援にめざめプロボノをスタート。自分も含めた人の成長や働き方のupdateを大切にして活動しています。

本業は開発チームの運営、人材育成。組織強化や若手支援、顧客との協業/共創が得意分野。

○NVCコミュニティ「落語と死とNVC」プロジェクトチーム

NVCを学ぶセルフリーダーシッププログラムをきっかけに集まったメンバーがお届けします。

分科会3:地域・組織のあるある! ~家庭、職場、地域コミュニティで感じるジレンマにどう向き合う?~

私たちは誰一人として一人で生きていくことはできず、必ずどこか/誰かとのつながりの中で生きています。ただ得てしてその所属先である家庭、地域、組織、はたまた国、地球にはさまざまな課題が存在します。その課題を取り扱おうとするとき、私たちは個人として、そして所属する組織の一員として、さまざまなジレンマを抱えるのではないでしょうか。

たとえば、 こんな経験はありませんか?

- 課題に対して、所詮自分が動いても意味がないと感じる

- チームで動き全体最適を図ろうとすると、動きが悪くなり、なかなか前へ進まない

- かかわる人の数が多くなればなるほど合意形成が難しく、結局声の大きい人の意見が通ってしまう/動く人が決まりがちになる

- 個人として意見を持っていたとしても、なぜか複数名が集う場においてはその意見を発することが難しいと感じてしまい、意見を飲み込んでしまう

- 個の利益優先され、集合体の目標が見えにくくなる

- 個人個人の想いが強く、個人としての情熱は高くても、集団になるとそれらが持続せず、気持ちが萎えてしまう

本分科会では、家庭や職場、NPOなど、多様な現場で起こりがちな「ジレンマ」に焦点を当てます。そして、それらに直面した際、個人として、また集合体としてどう向き合っているのか?というHubメンバーの実際の体験をもとにして、日常におけるIDGsの実践の可能性について探究をしていきます。

ガイド

○生田 早智江(いくた さちえ)

ワンアンドオンリー 代表、株式会社森へ 代表取締役。

愛知県春日井市生まれ、米国(ハワイ州)育ち。世界に誇れる日本の次世代リーダーの輩出を目指すNPO法人や、人材教育の総合コンサルティング会社に従事。2010年に独立後は、“自分軸をつくろう、ととのえよう”をテーマに、各種ワークショップやイベントを企画/実施、ファシリテーターの役割も担う。現在は三足の草鞋(国家資格キャリアコンサルタント、リトリートガイド、ロミロミセラピスト)を履きながら愛知県を拠点に全国で活動中。

○関原 康成(せきはら やすなり)

(株)三河の山里コミュニティパワー 取締役事業本部長/「じねんの里むすひ」主宰

名古屋市生まれ、豊田市足助地区在住。

地域づくりシンクタンクにてまちづくりの仕事に従事した後、2012年にまちづくりコンサルタントとして独立。2016年から中山間地域の課題解決のための地域新電力の立ち上げに奔走、2019年に豊田市に「MYパワー」を設立。同年末に足助に家族で移住、自宅の一部を開放し「じねんの里むすひ」という場づくりを行い、環境再生、人生の学び舎、古神道等、様々なコミュニティを創り、自分らしく生きる生き方を求めて活動中。

○鳥居 正年(とりい まさとし)

(株)ニデック / NPO法人U journey 共同代表

気の合わない仕事仲間と仕事をするには?という課題を持ったことをきっかけに、U理論に出会い、U理論の本質を体験したいことから、U理論提唱者のオットー・シャーマー博士が行うワークショップに参加。相手の靴を履くという体験から、気の合わない仕事仲間と協働が可能となる。

また、営業職の利点を活かして、顧客のニーズを引き出し、提案型の営業や製品改良点を開発部門へフィードバックすることを行っている。

U理論のグローバルコミュニティーと日本のコミュニティーの架け橋となるため、NPO法人を設立。

MIT経営大学院/United In Diversity IDEAs(持続可能性のための革新的動的教育と行動コース)Asia-Pacifcフェロー。

Presencing Instituteグローバル・センシング・チーム

○原田 直彦(はらた なおひこ)

株式会社あみや商事 専務取締役/奥三河まるごとキャンパス 代表

1988年愛知県新城市生まれ。慶應大卒。大手化学系メーカーに9年間勤務後、2019年に家業であるあみや商事を継ぐために愛知県新城市へ移住。以後、会社経営をしながら、地域のなりわい創出やまちづくり活動を行っており、地域の主体的な人材育成を目指す奥三河まるごとキャンパスや地域の起業家を支える仕組み作りに携わっている。

分科会4:子どもと親をとりまく現場から ~IDGsの視点から、ダイアログを通して考える~

「正解がない時代に、私たちは何を拠り所にしたらよいのでしょうか?」

子どもと親の関係は、家庭だけにとどまらず、学校や地域社会など、さまざまな場で影響し合いながら育まれています。しかしその現場では、多忙な日常や社会的なプレッシャーの中で、対話や理解が不足しがちです。その結果、親と子どもがそれぞれ抱える悩みや思いがすれ違い、孤立感を深めることもあります。

本分科会では、親子の関係を含む家庭や教育現場、地域社会の課題を「IDGs(Inner Development Goals)」の視点でひも解きます。特に、親と子どもの間で起こりがちなコミュニケーションの断絶や、親自身が抱える内面の葛藤をテーマに、ダイアログを通じて深く考える場を提供します。

参加者は、子どもや親に関わる現場で起きている具体的なエピソードや課題を共有し合いながら、IDGsが提案する「あり方」「複雑さへの認識」「共感」「つながり」といったスキルを共に深めます。その上で、親子間だけでなく、地域や社会全体で育ち合うための新たな可能性を模索します。

「子どもの未来を支えるために、私たち大人ができることとは何か?」

その問いに向き合いながら、家庭や社会の新しい在り方を参加者全員で描いていきましょう。

ガイド(主宰:IDG Japan Essential Dialogue Network)

○内田 奈及子(うちだ なおこ)

株式会社エタニティーズ CEO 心理コンサルタント

心理学と脳科学をベースに、カウンセリング・コーチング・コンサルティングを通じて人と組織の成長をサポート。 IDGsと成人発達理論によるプログラムを通じ、対人支援者のスーパーバイズや企業の組織改革を実現する心理コンサルティングを行う。ITC®(Immunity to Change)認定ファシリテーター 。

子育て卒業後、社会人息子二人、孫待ち中。

○福井 牧子(ふくい まきこ)

源を生きる、未来につなぐ makicom×shift代表 教育コンサルタント・経営コンサルタント

IDG Japan Essential Dialogue Network 教育フェロー、一般社団法人未来共創イノベーションフェロー

外資系企業の会計職を経て、子育て中の葛藤から、現在は教育関係の仕事を主に行う。

新しい教育を行う学校として近年注目されている、かえつ有明中高等学校で保護者と教員が垣根を超えて共に学ぶ、ペアレンツ・プロジェクトを運営している。大学三年生男児母。

○水野 みち(みずの みち)

キャリアのこれから研究所所長。株式会社日本マンパワー・フェロー。

「IDGs変容する組織」共著者。ICT認定ファシリテーター、小6の子育て中。

問い合わせ先

名城大学社会連携センター(担当:白川)

天白キャンパス タワー75 11階事務室

052-838-2473 ccr@ccml.meijo-u.ac.jp

「みんなのIDGs」のストーリーを紡ぐ:私が変われば世界も変わる

| 講師 | 共催者:IDG Chubu Japan Collective Story Hub IDGsを支持するコミュニティ・組織(「Hub」と呼びます)は世界中に600近く存在し、日本には15のHubがあります。 そのうち、中部圏でのIDG普及やIDG実践コミュニティの形成を目指すのが「IDG Chubu Japan Collective Story Hub」です(2023年8月発足)。 IDGsに関する国内初の著作『IDGs:変容する組織』の共著者の鬼木さんを始め、SD推進に関心のある企業人、個人事業主、学生が参画しています。 |

|---|---|

| 日時 | プレイベント:令和7年2月15日(土)19時~21時、メインイベント:令和7年3月1日(土)13時~17時(交流会 17時半~19時) |

| 会場 | プレイベント: オンライン(zoom) メインイベント: 名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 南館1階 DS102 交流会は社会連携ゾーンshake(西館2階) |

| 定員 | プレイベント:50名程度、メインイベント:70名程度 |

| 受講料 | 無料 |

| 備考 | ・プレイベント、メインイベントのみの参加も出来ますが、IDGsへの理解をより深めて頂くために、ぜひ2日間ご参加ください! ・プレイベントはオンライン開催です。メインイベントはオープニングセッションのみオンライン配信をします。 |

| 対象 | 主として社会人・大学生。どなたでも参加可能です |

| お問い合わせ | 名城大学社会連携センター(担当:白川) 天白キャンパス タワー75 11階事務室 052-838-2473 ccr@ccml.meijo-u.ac.jp |